Ascain : Histoire Millénaire et Paysages Uniques au Cœur du Pays Basque

En vacances au pays basque allez à la découverte d’Ascain (en basque : Azkaine)

À Ascain, une charmante localité paisible du Pays Basque, l’histoire remonte à la Protohistoire, laissant derrière elle des vestiges funéraires témoins des bergers anciens sur les pentes de la Rhune. Au XVIIe siècle, la ville a connu des périodes difficiles, notamment avec l’acharnement fanatique du conseiller de Lancre, l’occupation espagnole due à la guerre de Trente Ans et une guerre civile locale sous le commandement de Chourio, un natif d’Ascain. . La Seconde Guerre mondiale a vu le village se distinguer par son rôle actif dans l’évasion de clandestins vers l’Espagne.

Aujourd’hui, Ascain est une localité agricole de 4 000 habitants qui célèbre à proximité de la nature. Le tourisme et les services ont donné un nouvel élan économique à la région. Ascain est également célèbre pour son activité d’extraction et de façonnage de pierres, qui a contribué à sa renommée à travers la France. La ville a été le lieu de résidence de l’écrivain Pierre Loti, qui a écrit son roman « Ramuntcho », un lien entre la littérature et la passion de la pelote basque qui anime la communauté locale. De plus, Jacques Chaban-Delmas avait une affection particulière pour Ascain et y est enterré.

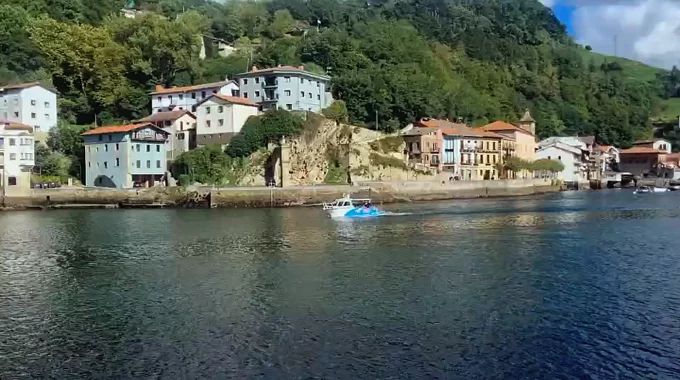

Située au pied de la majestueuse Rhune, Ascain offre un paysage exceptionnel dans l’extrême partie occidentale de la chaîne des Pyrénées. Son histoire géologique est tout aussi fascinante, remontant à des millions d’années, avec la naissance d’une vallée volcanique et les plissements qui ont façonné les reliefs actuels. Ascain est un trésor au passé riche, offrant un mélange captivant d’histoire, de culture, de nature et de paysages uniques à l’explorateur du Pays Basque.

Un Voyage dans le Temps depuis la Préhistoire jusqu'à la Résistance

Découvrez l’histoire fascinante d’Ascain, une petite localité du Pays Basque qui offre un véritable voyage dans le temps. Depuis la préhistoire, la Rhune et ses environs ont été le théâtre d’une activité humaine riche, laissant derrière elle des monuments mégalithiques tels que des cromlechs et des dolmens, témoignages d’une importante activité funéraire au Néolithique.

Au Moyen Âge, les origines romaines de certaines voies anciennes dans la région sont sujettes à débat, mais Ascain conserve des traces de son passé, notamment avec la mention de Loup Aner d’Ascain en 1130 dans le Livre d’Or de Bayonne. La paroisse Santa-Maria de Dascain apparaît en 1341, marquant le début de l’histoire médiévale de la ville.

La période moderne a apporté son lot de conflits et de bouleversements, de la guerre civile du XVIIe siècle aux occupations espagnoles pendant la guerre de Trente Ans. Ascain a également été le témoin des luttes entre les sabelchourris et les sabelgorris, reflétant l’opposition entre les maisons de Saint-Pée et d’Urtubie.

La Révolution française a laissé des cicatrices, avec la déportation de certains habitants dans des conditions difficiles. Pendant la guerre d’indépendance espagnole en 1813, Ascain a été le théâtre de combats, et des vestiges de cette époque survivant sur la montagne de la Rhune.

Au XXe siècle, Ascain a fait preuve de courage lors de la séparation de l’Église et de l’État en 1905, résistant à la saisie des biens d’Église. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le village a été un lieu de passage pour les volontaires rejoignant les Forces françaises libres en Afrique et en Grande-Bretagne, témoignant ainsi de son engagement dans la Résistance.

Plongez dans l’histoire riche et variée d’Ascain, une localité qui a su préserver son patrimoine et ses traditions au fil des siècles.

Ascain, un Trésor de Monuments Historiques à Découvrir

Voyagez dans le temps à Ascain, une charmante localité du Pays Basque qui abrite un riche patrimoine historique. Découvrez les trésors architecturaux et naturels qui font la renommée de cette région.

Le patrimoine civil d’Ascain est marqué par neuf cromlechs classés monuments historiques, témoins de l’activité humaine au Néolithique. Le « pont romain », datant du Ve siècle et inscrit au patrimoine historique, est un ouvrage remarquable d’une quarantaine de mètres, avec une histoire passionnante. Il a joué un rôle stratégique lors de la retraite des forces napoléoniennes en 1813.

Le village abrite également la maison de Ferdinand Pinney Earle, un célèbre décorateur de cinéma, dont la demeure est inscrite aux monuments historiques. Elle présente une architecture mexicaine unique.

La stèle des évadés de France, établie en 1947, rappelle l’engagement des résistants d’Ascain pendant la Seconde Guerre mondiale.

Côté patrimoine religieux, l’église Notre-Dame-de-l’Assomption est un édifice majestueux qui conserve des vestiges médiévaux. Elle a été inaugurée sous Louis XIII en 1626. La chapelle de Serres, dédiée à saint Jacques, servait de relais actif pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle au Moyen Âge.

Ascain est également béni par une beauté naturelle exceptionnelle, avec des zones protégées telles que les barthes de la vallée de la Nivelle, la tourbière des « Trois Fontaines », et les landes de Suhamendi-Azkaine. Ces espaces abritent une variété d’espèces animales et végétales, notamment le Vautour fauve et la Cistude.

Découvrez cette perle du Pays Basque, où le passé et la nature se marient harmonieusement pour offrir une expérience unique aux visiteurs.

Ascain, la Ville de Tous les Talents : Littérature et Pelote Basque en Lumière

Ascain, un trésor caché du Pays Basque, brille par sa riche histoire littéraire et son héritage incontestable dans le monde de la pelote basque. Au-delà de ses paysages pittoresques, la commune est fière de ses figures et talents célèbres qui ont émergé au fil des siècles.

Dans le domaine de la littérature, Ascain a été le berceau de nombreux écrivains éminents. Parmi eux, Jean-Baptiste Du Halde, historien jésuite et confident de Louis XIV, a laissé son empreinte avec sa « Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l’Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise ». La famille Chourio, notaires de renom, a également contribué au patrimoine littéraire, tout comme d’autres érudits et écrivains, tels que Jean Duhalde, Jean-Martin de Hiribarren, et Jean Élissalde.

Ascain a également inspiré l’auteur Pierre Loti, qui a élu domicile dans la région et a puisé de l’inspiration pour son célèbre roman « Ramuntcho ». Il a transformé des habitants d’Ascain en personnages inoubliables de son récit. En parallèle, Marie-Louise Osorio, une bertsulaire, a contribué à l’héritage littéraire local avec son art de l’improvisation.

Dans le monde de la pelote basque, Ascain est fier d’être le lieu de naissance de champions tels que Pampi Laduche et sa famille, ainsi que d’autres joueurs éminents comme Jean-Pierre Borda, surnommé « Otharré ».

La commune abrite également d’autres personnalités notables, telles que Johannes de Sossiondo, Ernest Fourneau, Fiodor Alexandrovitch, Maurice Abeberry, et le regretté Jacques Chaban-Delmas, ancien Premier ministre français, dont la sépulture se trouve dans le cimetière d’Ascain. Venez découvrir Ascain, où l’excellence littéraire et le talent de la pelote basque s’entremêlent dans un écrin naturel exceptionnel du Pays Basque.