Arcangues : Histoire, Patrimoine et Héritage de la Famille d'Arcangues

Découvrez l’histoire captivante d’Arcangues, un village ancré dans le riche passé du Pays Basque. Les premières traces d’activité humaine remontent au Paléolithique, offrant un aperçu de la longue histoire de cette charmante localité. Cependant, son récit commence véritablement au Moyen Âge, dès le XIe siècle.

L’histoire d’Arcangues est étroitement liée à la célèbre famille d’Arcangues, qui a occupé les postes les plus prestigieux de la région de 1540 à 1749 de manière ininterrompue. Cette famille a laissé une empreinte indélébile sur le village.

Situé à proximité immédiate de Bayonne, Arcangues a subi les assauts répétés des Espagnols qui cherchaient à prendre le contrôle de la ville portuaire. Les années 1813 et 1814 ont été particulièrement tumultueuses, marquées par des combats violents entre les troupes françaises et celles de la coalition espagnole et anglo-portugaise menée par Arthur Wellesley, duc de Wellington.

Au XXe siècle, la famille d’Arcangues a joué un rôle central dans la vie du village, avec un membre de la famille occupant la mairie pendant plus d’un demi-siècle. Pierre et son fils Guy, tous deux écrivains renommés, ont été des figures notables de la famille.

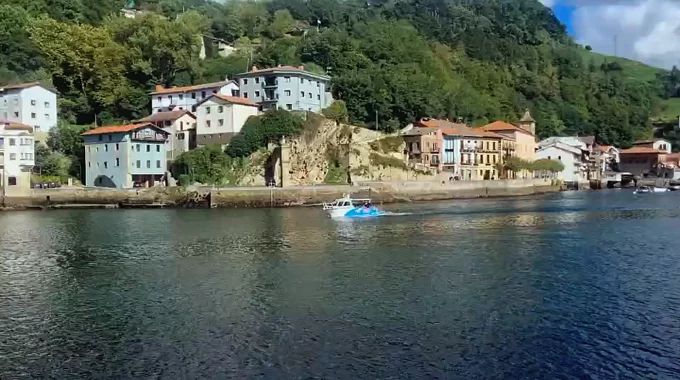

Le patrimoine d’Arcangues reflète l’engagement de la famille d’Arcangues. Le « bleu d’Arcangues », une couleur distincte ornant de nombreux bâtiments du village, en est un exemple. Comme souvent au Pays Basque, le cœur du village tourne autour de l’église, du fronton et de la mairie. L’église est entourée d’un cimetière orné de stèles discoïdales provenant de tout le Pays basque français.

La commune englobe une partie de la réserve naturelle régionale d’Errota Handia et l’étang de Chourroumillas, des espaces naturels gérés par le conservatoire d’Aquitaine et abritant une riche faune et flore.

Arcangues est le lieu de repos de Luis Mariano, le célèbre ténor basque-espagnol. Il était un citoyen d’honneur du village et vous avez conservé de nombreuses reprises à partir de 1961, laissant une empreinte indélébile dans ce coin de paradis basque.

Arcangues est un endroit chargé d’histoire, de patrimoine et d’une riche tradition familiale, où chaque pièce raconte une histoire fascinante du Pays Basque.

Découvrez les Trésors Historiques, Culturels et Naturels d'Arcangues au Pays Basque

Lieux et monuments à visiter lors de vos vacances au pays basque

Arcangues, un bijou caché au cœur du Pays Basque, est une destination riche en histoire, en culture et en merveilles naturelles. Dans ce guide, nous vous présentons les lieux et monuments incontournables à l’explorateur lors de vos vacances dans cette charmante commune.

Le patrimoine civil d’Arcangues est marqué par trois monuments historiques. Le château d’Arcangues, classé en 1980, est un véritable joyau, datant de 1900, situé au milieu d’un parc boisé. Ce château a une histoire qui remonte au XIIe siècle et a même été occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Une promenade depuis le château vous mènera à la place du village, ornée de stèles discoïdales.

Un autre trésor est le château du Bosquet, reconstruit en 1905 dans un style anglais au nord et basco-normand au sud, offrant une vue imprenable sur les Pyrénées et le golfe de Gascogne. La villa Berriotz, construite en 1929 par l’architecte Louis Sue pour le couturier Jean Patou, est un exemple exceptionnel d’architecture.

Le patrimoine religieux d’Arcangues est tout aussi fascinant, avec une église datant du XVIe siècle classée aux monuments historiques depuis 1925. Le cimetière abrite une importante collection de stèles discoïdales, réunies par le marquis Pierre d’Arcangues.

Les amateurs de nature seront comblés par Arcangues. Une partie du territoire de la commune appartient à la réserve naturelle régionale d’Errota Handia, qui abrite une multitude de faune et de flore. Vous pourrez y observer une grande variété d’oiseaux, notamment le Grèbe castagneux et l’Aigle botté, ainsi que des espèces végétales uniques.

Arcangues est également imprégné de culture. La langue basque, en particulier le dialecte navarro-labourdin, est parlée ici. La commune a une riche histoire culturelle, avec des personnalités locales notables, dont les seigneurs d’Arcangues qui ont été à la fois politiciens et écrivains.

Arcangues est le lieu de repos de Luis Mariano, le célèbre ténor basque-espagnol. Un buste en son honneur sculpté par Paul Belmondo orne la commune. De nombreuses autres personnalités, comme des diplomates et des hommes politiques, ont également marqué l’histoire d’Arcangues.

Arcangues est bien plus qu’une simple destination touristique. C’est un voyage dans le temps à la découverte de l’histoire, de la culture et de la nature du Pays Basque.

Arcangues : Une Histoire Millénaire, de la Préhistoire à nos Jours

Découvrez l’histoire riche et variée d’Arcangues, une localité fascinante située dans le Pays Basque, depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine.

Les premières traces d’activité humaine dans la région remontent au Paléolithique moyen et supérieur, avec des découvertes archéologiques passionnantes. Ces vestiges ont conduit la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Aquitaine à établir un arrêté préfectoral de zonage archéologique en 2009, incluant plusieurs sites, notamment Berriotz.

Pendant l’Antiquité, les Tarbelles, un peuple proto-basque, habitaient la région où se trouve aujourd’hui Arcangues. Sous l’occupation romaine, cette zone était au cœur de leur territoire. Les fouilles archéologiques ont révélé des indices de leur présence.

Au Moyen Âge, Arcangues est le témoin de l’émergence des maisons fortes, et des premières mentions de seigneurs d’Arcangues remontant au XIIe siècle. La guerre de Cent Ans et les luttes de cette période ont laissé leur empreinte sur la région, avec des assauts sur les maisons fortes d’Arcangues.

Les temps modernes apportent leur lot de bouleversements, notamment avec l’apparition de la peste au XVIe siècle. Les guerres de religion et les conflits frontaux entraînent également des défis pour la population locale.

Pendant la Révolution française et l’Empire, la région connaît des remous politiques et religieux, et la loi de séparation des Églises et de l’État provoquent des troubles.

L’époque contemporaine est marquée par la contribution de la famille d’Arcangues à la résistance contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le château d’Arcangues a été un lieu de refuge pour de nombreux réfugiés. Des membres de la famille ont été arrêtés par la Gestapo et ont fait preuve de bravoure pour résister à l’oppression nazie.

Aujourd’hui, Arcangues est un lieu d’empreint d’histoire, offrant un aperçu fascinant de l’évolution de cette région à travers les âges. Les habitants d’Arcangues, y compris la famille d’Arcangues, ont contribué de manière significative à l’histoire de la région et à la défense de ses valeurs. Découvrez Arcangues, c’est plonger dans une histoire captivante ancrée dans le Pays Basque, tout en profitant de sa beauté naturelle et de son riche patrimoine.

Origine du Nom Arcangues : Une Étude sur son Évolution et son Équivalent Basque

Découvrez l’histoire d’Arcangues, c’est plonger dans l’énigme de son nom. Le toponyme Arcangues, ainsi que son équivalent basque actuel, Arrangoitze, ont une histoire fascinante, marquée par des évolutions parallèles.

Les premières traces de ces noms sont rares, mais elles dévoilent un lien solide entre Arcangues et Arrangoitze. Des formes modernes d’Arrangoitze ont été préservées dans quelques dictons des villages voisins. Pierre Bidart cite notamment : « Basa jauna, Arrangoitzeko : homme d’Arcangues, homme sauvage » et « Dena makila, Arrangoitzeko : homme d’Arcangues, tout en bâton ». Cette forme est confirmée par les écrits de Pierre Lhande en 1926.

Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, plusieurs variantes du nom Arrangoitze ont été relevées. Parmi celles-ci, on trouve Arrangoize, mentionnée par Resurreccion Maria de Azkue en 1905, Arkangoiz, citée par Pierre Haristoy, et même Arcangos, employé en basque par le poète Jean-Martin Hiribarren en 1853.

L’origine du nom Arcangues demeure un mystère, mais son lien avec Arrangoitze est indéniable. Cette étude met en lumière l’évolution de ce toponyme au fil des siècles, reflétant ainsi l’histoire et la richesse linguistique de cette région du Pays Basque. Découvrir l’histoire de son nom, c’est plonger au cœur de l’identité d’Arcangues et comprendre comment les langues et les cultures ont laissé leur empreinte sur ce lieu unique. Une exploration fascinante pour tous les passionnés de linguistique, d’histoire et de patrimoine.