La Maison de l'Infante : Trésor Historique sur le Port de Saint-Jean-de-Luz

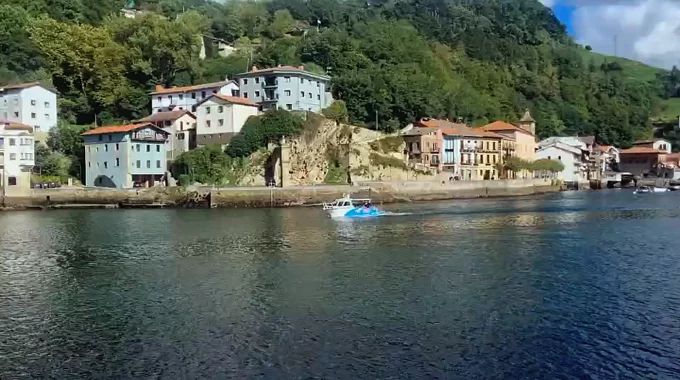

La Maison de l’Infante, établie vers 1640 par l’armateur basque Joannot de Haraneder, est une perle patricienne dominant majestueusement le port de Saint-Jean-de-Luz. Imprégnée d’histoire, cette demeure se distingue par ses tours imposantes, ses façades mariant la brique rose et la pierre, et ses deux galeries à l’italienne, ornées de cinq arcades gracieuses sur la façade principale.

Chaque pierre de cette résidence témoigne du riche héritage basque, offrant une immersion dans l’élégance architecturale du XVIIe siècle. Les tours, emblèmes de robustesse et de tradition, confèrent à la Maison de l’Infante une aura de grandeur et de charme intemporel.

Les façades en brique rose et en pierre racontent une histoire de métissage architectural, reflétant l’influence basque tout en incorporant des éléments de style qui transcendent les frontières. Les deux galeries à l’italienne, avec leurs cinq arcades distinctes, ajoutent une touche d’élégance méditerranéenne à cette demeure unique.

Située au cœur du port de Saint-Jean-de-Luz, la Maison de l’Infante est bien plus qu’une résidence historique ; elle est un témoignage vivant de l’identité basque. Explorez ses couloirs chargés d’histoire, imprégnez-vous de son architecture remarquable, et plongez dans l’époque où cette demeure était le témoin privilégié des marées du temps et des événements marquants de la région. Incontournable pour les amateurs d’histoire et les curieux, la Maison de l’Infante demeure un joyau culturel sur la côte basque.

La Maison de l'Infante : Témoin Privilégié du Mariage Historique de Louis XIV

Découvrez la Maison de l’Infante, un joyau historique qui a ouvert ses portes aux célébrations grandioses du mariage entre Louis XIV et l’infante Marie-Thérèse en juin 1660. Nichée sur le port de Saint-Jean-de-Luz, cette demeure patricienne a été le théâtre d’événements mémorables.

Le 9 juin 1660, l’église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz a été le lieu de la cérémonie somptueuse qui a uni le jeune roi Louis XIV et l’infante Marie-Thérèse. Âgés de vingt-deux ans, les deux mariés étaient non seulement liés par le mariage mais aussi par des liens de cousinage germinal.

La veille du mariage, la Maison de l’Infante a vu défiler la reine-mère, le cardinal Mazarin et leurs suites, accompagnant les futurs époux dans une prière au couvent des Récollets de Ciboure, de l’autre côté du port. La journée de la cérémonie a été marquée par la présence éblouissante de l’infante, petite et blonde, vêtue d’une robe de brocart d’argent et d’un manteau de velours violet orné de fleurs de lys d’or, tandis que le roi Louis XIV brillait dans un habit de drap d’or voilé de dentelle noire.

La Maison de l’Infante demeure ainsi un lieu empreint de l’histoire romantique du mariage royal, où l’élégance et la grandeur ont fusionné pour créer un moment inoubliable. Explorez ses couloirs et ravivez l’époque où la célébration du mariage royal a laissé une empreinte indélébile dans cette demeure basque emblématique.

La Maison de l'Infante : Un Héritage Historique Accueillant Royauté et Prestige

Plongez dans l’histoire à travers les murs emblématiques de la Maison de l’Infante, un lieu chargé de prestige ayant ouvert ses portes à la royauté à plusieurs reprises. Construite vers 1640 par l’armateur basque Joannot de Haraneder, cette demeure a vu défiler des personnalités illustres au fil des siècles.

En 1660, elle a été le témoin privilégié du mariage de Louis XIV avec l’infante Marie-Thérèse, une cérémonie grandiose célébrée en l’église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz. L’infante, vêtue d’une robe de brocart d’argent et d’un manteau de velours violet, a ébloui par sa présence, marquant ainsi l’histoire de cette demeure basque.

Au-delà du mariage royal, la Maison de l’Infante a continué d’accueillir des personnalités de renom. En 1701, les petits-fils de Louis XIV, le duc de Bourgogne et le duc de Berry, ont séjourné ici, accompagnant leur frère, le roi Philippe V, lors de son passage à Madrid. En 1854, c’est au tour de Napoléon III et d’Eugénie de séjourner dans cette résidence, alors propriété de l’avocat parisien Émile Pécarrère.

Aujourd’hui, la Maison de l’Infante résonne encore des échos de son passé glorieux, offrant aux visiteurs une immersion dans l’histoire fascinante qui a marqué ses murs. Explorez les lieux où la royauté et le prestige ont laissé leur empreinte, faisant de cette demeure un trésor incontournable du patrimoine basque.

Élégance Architecturale à la Maison de l'Infante : Voyage au XVIIe Siècle

Explorez l’opulence historique de la Maison de l’Infante, où chaque pièce raconte une histoire d’élégance et de raffinement du XVIIe siècle. L’antichambre du grand salon, également connue sous le nom de « chambre de l’Infante », dévoile un trésor artistique avec sa cheminée majestueuse, ornée de dauphins couronnés et de têtes d’angelots datant du XVIIe siècle.

Le décor somptueux de poutres, élaboré par l’école de Fontainebleau, transporte les visiteurs dans une époque révolue, où l’art était synonyme de détail exquis. Monstres mythiques et fleurs exotiques se mêlent harmonieusement, créant une atmosphère magique empreinte d’une esthétique héritée du passé.

L’oratoire, prolongeant le salon, offre une vue spectaculaire sur le port et la majestueuse Rhune. Un havre de sérénité, cet espace sacré dévoile une inscription significative au-dessus de la porte : « L’infante je reçus l’an mil six cent soixante, on m’appelle depuis le château de l’infante ». Une proclamation historique qui résonne encore aujourd’hui.

Classées monuments historiques en 1925 et inscrites en tant qu’ensemble en 1992, les façades de la Maison de l’Infante témoignent de la préservation exceptionnelle de ce trésor architectural basque. Plongez dans cet univers artistique d’une époque révolue, où chaque détail revêt une signification et où l’élégance se pérennise à travers les générations. Une expérience inoubliable dans le patrimoine culturel du Pays Basque.