Bidart : Histoire d'un Village Basque depuis le Paléolithique Supérieur

Situé dans une région chargée d’histoire, Bidart est un village niché au cœur du Pays basque, dont l’existence remonte au Paléolithique supérieur. Cependant, son urbanisation proprement dite n’a commencé qu’au XIIe siècle, lorsque l’évêque de Bayonne et le vicomte du Labourd ont donné leur autorisation pour la colonisation des terres côtières inexploitées. C’est à partir de cette époque que Bidart a commencé à prendre forme.

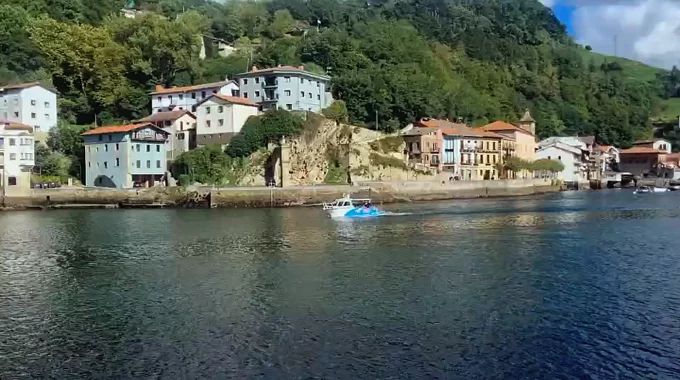

Grâce à sa position privilégiée en bord de mer, le village s’est rapidement tourné vers l’océan. Dès le XVIe siècle, Bidart s’est distingué par ses activités liées à la mer, notamment la chasse à la baleine, l’exploitation d’un port de pêche (bien qu’il ait aujourd’hui disparu), et la construction navale. . Cependant, l’histoire de Bidart a connu des périodes difficiles, marquées par la déchéance de son port et les famines provoquées par les guerres du XVIIIe siècle. Ces événements ont contraint les habitants de Bidart, surnommés les « Bidartars », à s’engager dans des expéditions de pêche plus lointaines et à émigrer vers d’autres contrées.

L’histoire de Bidart est un mélange fascinant de tradition, d’activités maritimes florissantes et de périodes de lutte et de défi. Le village a su s’adapter au fil des siècles et demeure aujourd’hui un lieu emblématique du Pays basque, où l’héritage maritime et culturel perdure. Cette histoire riche mérite d’être explorée et appréciée, faisant de Bidart une destination incontournable pour les voyageurs en quête d’authenticité et d’histoire.

Bidart, Entre Histoire et Patrimoine : Découvrez ses Monuments et Lieux Historiques

Bidart, situé au cœur du Pays basque, est un trésor d’histoire et de patrimoine. Outre ses 6 zones archéologiques sensibles, dont le plateau de Bellevue, les plages du Pavillon royal, du Centre et d’Uhabia, la zone d’Ilbarritz, la source Contresta et le Ruisseau, Bidart compte fièrement 3 monuments inscrits à l’inventaire des monuments historiques et 2 lieux et monuments répertoriés à l’inventaire général du patrimoine culturel. De plus, la ville abrite 3 objets répertoriés à l’inventaire des monuments historiques.

Du côté du patrimoine civil, le château d’Ilbarritz, une création de l’architecte biarrot Gustave Huguenin, construit entre 1895 et 1897 pour le baron Albert de l’Espée, se distingue par son élégance. Un vaste projet de restauration est en cours pour préserver ce trésor architectural. Les façades, les toitures, la salle d’orgue et le grand escalier de ce château sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques depuis 1990.

Une autre perle du patrimoine est l’ancienne tour de guet de Guéthary, établie au XVIIIe siècle dans le but de repérer les baleines depuis la côte. Cette visite est inscrite aux monuments historiques depuis 1993.

Sur le plan religieux, l’église Notre-Dame de l’Assomption, datant du XVIe siècle, porte l’attention avec sa tribune, inscrite par les monuments historiques en 2001. Cette église abrite un crucifix du XVIIe siècle, une statue en bois du XVIIIe siècle représentant saint Jacques, ainsi que des fonts baptismaux offerts par la reine Nathalie de Serbie, réfugiée à Bidart.

La chapelle Sainte-Madeleine, édifice du XIXe siècle, est inscrite à l’Inventaire général du patrimoine culturel. Quant à la chapelle de Parlementia, elle avait pour fonction d’accueillir les malades, en particulier les lépreux, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et est un témoignage historique précieux.

À Bidart, l’histoire et le patrimoine se dévoilent à chaque coin de rue, offrant aux visiteurs une plongée inoubliable dans le passé riche de cette belle localité basque.

Bidart : Découverte des Paysages Côtiers et Falaises Impressionnantes

Bidart, une perle du Pays basque, offre des paysages côtiers d’une beauté à couper le souffle. Au sud de cette charmante localité, s’étend une plaine en demi-cercle qui s’ouvre majestueusement sur l’océan Atlantique et est traversée par la rivière Uhabia. Cette plaine est bordée par une série de coteaux qui s’étirent de Guéthary à Ahetze et Arbonne. Au nord de ces coteaux, le val d’Ilbarritz est arrosé par le ruisseau La Moulie, un prolongement du lac Mouriscot de Biarritz.

Le long de la côte, des falaises spectaculaires se dessinent, s’étendent d’Ilbarritz jusqu’à l’Uhabia, puis reprennent au sud de ce cours d’eau côtier jusqu’à Guéthary. La falaise d’Handia, dominant la plage d’Ilbarritz et les rochers de Peyre Blanque et Pey qui béou, est l’escarpement le plus au nord. Plus au sud, vous découvrirez les falaises de Caseville et d’Ur Xuria, qui surplombent les plages du Pavillon royal et d’Etche Spi.

Les paysages continuent de vous éblouir avec les falaises de Toutil, situées au-dessus de la plage d’Erretegia, et la falaise Lapea, atteignant une altitude de 75 mètres, qui abrite la plage du Centre. Enfin, au sud de l’Uhabia, se dressent les falaises de Coya et de Parlementia, ajoutant une touche finale à ce tableau naturel impressionnant.

Que vous soyez un amoureux de la nature, un randonneur passionné ou un amateur de plages magnifiques, Bidart offre une diversité de paysages côtiers à explorer et à apprécier. Profitez de ces panoramas exceptionnels pour vous émerveiller de la splendeur de la côte basque.

Bidart : De la Préhistoire à l'Époque Moderne, une Histoire Riche et Fascinant

Bidart, situé au cœur du Pays basque, est imprégné d’une histoire qui s’étend sur des millénaires. Dès la Préhistoire, il témoigne du passage de groupes humains il y a 30 000 ans, comme en attestent les découvertes d’éclats de silex, de burins et de grattoirs dans la zone Chabiague-Ilbarritz. Une grande partie de ces artefacts est datée du Châtelperronien, et il s’agit d’une station d’approvisionnement où l’on pratiquait le débitage de lames, témoignant d’une activité commerciale ancienne.

Cependant, il y a un vide historique entre cette période du Paléolithique supérieur et le Néolithique, pour laquelle des restes d’outillages et de poterie datant de 3 200 ans avant J.-C. ont été découverts. Des traces d’ateliers et de mobilier du Paléolithique au Néolithique ont été identifiées sur le plateau de Bellevue et la plage du Pavillon royal, tandis que la zone d’Ilbarritz a livré des artefacts s’étendant du Paléolithique à la Protohistoire.

Bidart a également joué un rôle au Moyen Âge, notamment pendant la guerre de Cent Ans, lorsque la région était sous domination anglaise. Les archives historiques dévoilent des événements marquants de cette période, comme la mention d’un caperan (chapelain) en 1349, indiquant que Bidart n’était pas encore une véritable paroisse.

Au XVIe siècle, la chasse à la baleine est devenue une activité notable à Bidart, avec des accords de partage des prises communes entre pêcheurs. Cela a marqué le début d’une industrie importante pour la région.

Enfin, au XIXe siècle, Bidart a connu des moments de lutte, notamment pendant la guerre d’indépendance espagnole, avec la bataille de la Nive en 1813. Des combats acharnés ont eu lieu, laissant des traces dans le quartier Barroilhet.

Bidart incarne l’histoire vivante du Pays basque, où chaque époque a laissé son empreinte, formant un récit riche et captivant. Explorez ses vestiges, découvrez ses récits et plongez-vous dans cette histoire fascinante qui a façonné cette belle localité côtière.