Découvrez l'Histoire d'Ainhoa à travers ses Vestiges du XIIIe au XVIIIe siècle

Explorez le riche passé d’Ainhoa en plongeant dans les traces historiques laissées par l’ancienne redoute Urrizti. Datant du XIIIe siècle, la cure d’Ainhoa était autrefois sous l’abbé d’Urdazubi en Espagne, tandis que le vicariat était créé par le prieuré des prémontrés d’Urdazubi. Au XVIIe siècle, la paroisse a survécu à la Guerre de Trente Ans, subissant destruction et reconstruction, avec l’église et la maison Machitorénéa émergeant comme les seuls témoignages de cette période tumultueuse. Au XVIIIe siècle, Ainhoa s’est rebellée contre la gabelle en 1724, marquant une opposition aux nouvelles taxes et préfigurant les soulèvements qui ont secoué le Labourd en 1726. Découvrez les détails fascinants de cette histoire riche, où chaque pierre raconte une époque de luttes, de reconstructions et de révoltes qui ont façonné l’identité de ce charmant village au Pays Basque.

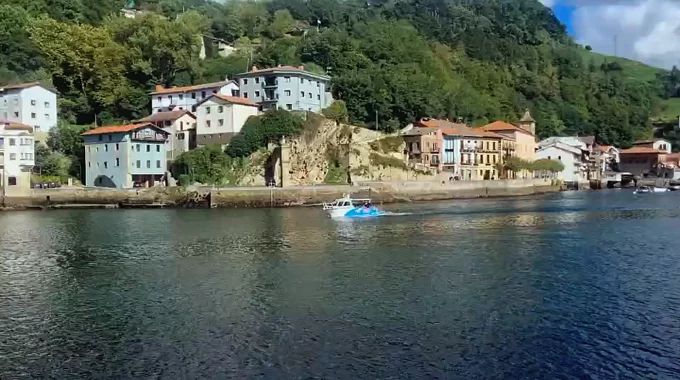

Découvrez le Charme Authentique d'Ainhoa : Histoire, Patrimoine et Nature

Ainhoa, labellisé par l’association des Plus Beaux Villages de France, révèle un trésor de patrimoine et de nature. La bastide, organisée autour de maisons labourdines du XVIIe siècle, accueille un fronton place libre, témoignant de son histoire civile. Un lavoir, la fontaine Alhaxurruta, captiva même Napoléon III et Eugénie lors de leur visite en 1858. Côté religieux, l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, édifiée au XIIIe siècle et classée aux Monuments Historiques depuis 1996, domine le bourg. La chapelle Notre-Dame-d’Aubépine, avec son chemin de croix depuis 1886 et son calvaire depuis 1898, rappelle une histoire où Marie aurait apparu à un jeune berger. Le cimetière, quant à lui, abrite des stèles datant des XVIe et XVIIe siècles. Environnemental, Ainhoa se pare d’une forêt de plus de 400 hectares, un écrin pour une faune sauvage et semi-sauvage, avec des chevreuils, sangliers, pottoks, betizus, et une variété d’oiseaux migrateurs. Composée principalement de chênes pédonculés et agrémentée de chênes rouges d’Amérique et de résineux, cette forêt est une invitation à explorer la nature préservée du Pays Basque.

Ainhoa : Histoire Industrielle, Artisanat et Tradition Agricole

Explorez l’histoire industrielle et les traditions ancrées d’Ainhoa, où l’exploitation du gisement de fer, initiée par les prémontrés de Saint-Sauveur d’Urdax, a perduré jusqu’au XIXe siècle. Les tisserands locaux ont maintenu l’art du tissage du lin et de la laine, des pratiques vitales jusqu’à l’avènement de l’industrie textile au XIXe siècle, comme le souligne Philippe Veyrin en 1975 avec la découverte d’une fabrique de chahako, une petite outre en peau de bouc, utilisée par les paysans au travail ou à la chasse. Aujourd’hui, Ainhoa se distingue en tant que membre de la zone AOC de production du piment d’Espelette et de la zone d’appellation de l’ossau-iraty, mettant en avant une activité agricole et forestière prédominante sur ses 1 619 hectares, dont 500 sont consacrés aux forêts. Au cœur de la commune, une carrière reste active, témoignant de son passé industriel tout en soulignant son engagement continu envers les activités agricoles et forestières, héritage d’une histoire riche et diversifiée.

Ainhoa : Origines et Évolution du Nom à travers les Siècles

Plongez dans l’histoire du toponyme Ainhoa, suggéré par Brigitte Jobbé-Duval comme dérivant du basque « aino », signifiant « chèvre ». Ce nom a évolué au fil des siècles, apparaissant sous différentes formes telles que Aynoa (1238), Aynho (1243), Anhoe (1289), et d’autres, reflétant les variations linguistiques à travers les époques. Des lieux-dits comme Capéra avec une chapelle au XIXe siècle et le hameau Dantxaria, également mentionné dans le dictionnaire de 1863, ajoutent des nuances à l’histoire de ce village basque. Le pont Landibar, traversant le Haïçaguerry, a également laissé son empreinte dans les archives de 1863. L’actuel nom basque d’Ainhoa résonne comme un témoignage vivant de son héritage linguistique. Explorez ces facettes fascinantes de l’évolution du toponyme Ainhoa, plongeant dans les strates du temps qui ont façonné l’identité de ce charmant village au Pays Basque.